Новые правила ухода за лесами позволят увеличить ежегодный объем заготовки древесины в республике вдвое и покончить с рубками нетронутой тайги.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

С 1 января в России вступили в силу новые правила заготовки древесины, лесовосстановления и ухода за лесами, а также формы и порядок подачи лесной декларации. Все эти документы подверглись изменениям в рамках "регуляторной гильотины", которую федеральное правительство запустило в прошлом году в лесном хозяйстве.

О том, насколько эти изменения повлияют на лесную отрасль Карелии "Столица на Онего", попросила рассказать известного в республике эколога и лесовода Александра Марковского:

– Можно ли говорить о том, что с Нового года в Карелии появится новое лесное хозяйство?

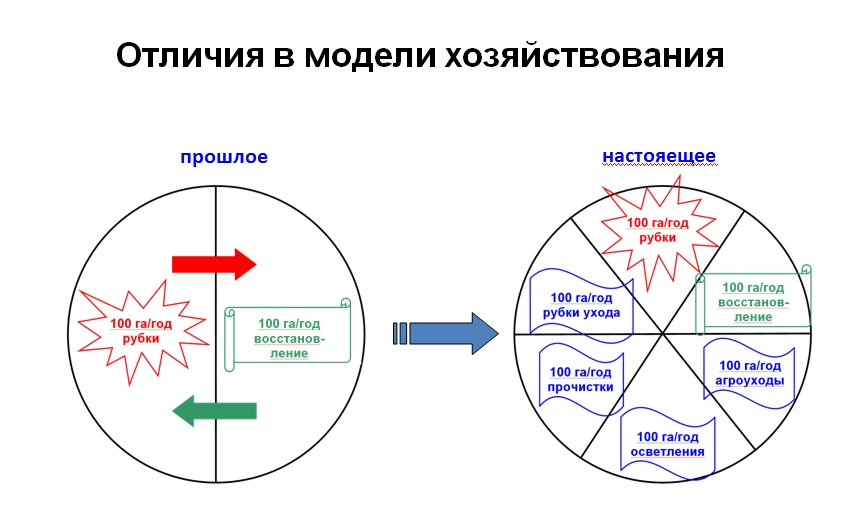

– Из тех документов, которые вступили в силу с 1 января, самыми значимыми изменениями для республики я бы назвал правила ухода за лесами. Он как раз дает возможность лесной отрасли Карелии перейти от модели "вырубил – посади", когда лес вырубался, саженцы втыкались, и арендатор уходил на новый лесной участок, к модели лесохозяйственного цикла, когда на вырубленном участке не только высаживается новый лес, но и проводится уход для того, чтобы подготовить этот участок к постепенной выборке ликвидной древесины, которой можно будет заниматься с возраста лесных насаждений в 30-40 лет. В дальнейшем на таком участке снова можно будет провести сплошную рубку и высадить новый лес с последующим уходом и коммерческими выборочными рубками.

– А что принципиально нового появилось в правилах ухода за лесом?

– Принципиально новыми являются два блока. Во-первых, арендатор теперь может выбрать, по какой модели ему вести лесное хозяйство – по старой или новой. В новой модели ему предлагается довольно просто и четко работать в рамках рубок ухода. Раньше характеристики лесных насаждений и требования к ним определялись большим количеством текста с привязкой к весьма относительным величинам, таким как "полнота насаждений". Сейчас же при некоммерческих рубках ухода в молодняках все привязывается к количеству стволов: вне зависимости от того, сколько у тебя было участке деревьев – 10 тысяч, 25 тысяч или 100 тысяч стволов, ты в любом случае должен получить где-то 2-5 тысяч стволов, и эти нормативы представлены всего одной таблицей.

Если же говорить о коммерческих рубках ухода, то, на мой взгляд, принципиальной является возможность арендатора, перешедшего на лесохозяйственный цикл, изымать из леса средневозрастного насаждения не 30%, а 60% древесины, часть из которой может быть ликвидной. Это научно обоснованные нормативы, которые дают как лесохозяйственный эффект, так и выгоду арендатору лесного участка.

– Но не получится ли так, что большинство арендаторов в Карелии предпочтет работать по старой модели?

– Я бы обратил внимание на три важных обстоятельства. Первое – это то, что истощенность лесных ресурсов в стране и необходимость перехода к интенсивному лесному хозяйству признаны даже на государственном уровне. Простой пример – расчетная лесосека на всю Россию составляет около 600 миллионов кубометров, а вырубается из нее всего 200 миллионов, т.е. треть. Основная причина этого – отсутствие леса. Второе обстоятельство – это то, что Карелия оказалась одним из пилотных регионов по внедрению интенсификации лесного хозяйства вместе с Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Иркутской областями и Республикой Коми, где такие нормативы были приняты чуть раньше. Участие Карелии в интенсификации было бы невозможным без заинтересованности лесного бизнеса республики, который лоббировал переход к новой модели. А третье обстоятельство – это позиция республиканских властей, которые выразили готовность стать пилотным регионом.

– Все ли тебя, как лесовода, устраивает в предложенных нормативах?

– Мне было интересно наблюдать, как разрабатывались такие нормативы для лесных регионов, но я бы отметил два момента. Во-первых, замечательно, что эти нормативы появились, и на смену прежним многостраничным текстам пришли простые таблицы. А во-вторых, эти нормативы очень похожи по своим характеристикам – по количеству стволов, которые необходимо оставлять и так далее. Уже понятно, что эти нормативы могут быть утверждены без продолжения пилотных экспериментов для всей таежной зоны страны, во всяком случае, для ее Европейской части и, возможно, даже для регионов, которые находятся за Уралом, с какими-то ограничениями по Дальнему Востоку, где хвойно-широколиственная тайга с 12-15 лесообразующими породами. Государству больше не нужно тратить средства на разработку нормативов для разных территорий. Исследований достаточно, а практика пилотных регионов показала, что все делается почти по одним и тем же лекалам, и их можно распространять на всю страну.

– И, собственно говоря, главный вопрос: какой эффект получит лесная отрасль Карелии от новой модели лесного хозяйства?

– По сути, при прежней модели "вырубил – посади" у нас не было лесного хозяйства в тех лесах, которые вырубались, а их арендатор переходил на новые участки, располагающихся все дальше и дальше от зон потребления древесины. Теперь же – при переходе на лесохозяйственный цикл – у нас появится лесное хозяйство во вторичных лесах, которые до этого особо не использовались, и это существенно сокращает срок получения из них ликвидной древесины. Это означает, что ежегодный объем лесозаготовки в Карелии может вырасти в 2-2,5 раза, потому что, по оценке экспертов, которые готовили нормативы для нашего региона, потенциал средневозрастных насаждений в республике очень высок. Иными словами, Карелия получит не только надежный, но и долгосрочный лесной ресурс.

Кроме того, я бы отметил не менее важное обстоятельство: при лесохозяйственном цикле у лесопользователя нет необходимости уходить на какие-то далекие участки, где еще сохранились ценные малонарушенные леса. Это может вообще снять вопрос с заготовкой древесины в нетронутой тайге, что постоянно вызывало социальные и экологические конфликты.

Интервью записал Валерий Поташов.