12 ноября в Петрозаводске под эгидой Фонда венчурных инвестиций Карелии пройдет форум «Карелия + ИИ». В преддверии мероприятия «Столица на Онего» пообщалась с руководителем фонда Борисом Валитом.

фото: © Шедеврум и Фонд венчурных инвестиций

фото: © Шедеврум и Фонд венчурных инвестиций

Мы поговорили о том, почему изменилось название форума, о роли искусственного интеллекта (ИИ), о том, как рождаются и воплощаются инновационные проекты, как они доходят от идеи до реального воплощения, как можно заявить о себе и получить поддержку, а также о том, какие профессии вытеснит ИИ, и, вообще, опасен ли он для человека.

— Борис Михайлович, давайте начнем с простых вопросов. Насколько Карелия преуспела в сфере инноваций и искусственного интеллекта?

— Смотря с кем сравнивать…

— С Китаем если…

— Ну, вы сразу решили с первым местом сравнить (смеется, — прим. ред.). Давайте сравним с Северо-Западом России. Понятно, что сравнивать себя с Санкт-Петербургом, гигантом с его ресурсами и количеством университетов, бессмысленно. А вот с регионами схожего масштаба — Мурманской или Архангельской областью — можно. И тут мы идем в одном строю и ни в чем не уступаем.

— А откуда, вообще, берутся инновации? У нас в Карелии, например. — Главный источник инноваций в Карелии — это сами коммерческие предприятия. Они либо находят новые технологии, либо разрабатывают их внутри и внедряют у себя на производстве. Яркий пример — форелеводы, например, известный даже за пределами Карелии Николай Федоренко. Все его предприятие — это инновация, которую он сам разработал, и сам внедрил.

— Он как-то рассказывал нам в одном из интервью, что придумал садки, которые очень быстро можно почистить. Это и есть инновации?

— Конечно. Это очень конкретная и полезная инновация. Понятно, что если посмотреть широко, то где тут у него глобальная инновация? Вроде как, нет. Но, здесь что-то улучшилось на 5 процентов, здесь на 10 процентов. В итоге — совокупный экономический эффект позволяет выращивать больше рыбы, дешевле и с лучшим качеством. Это пример, как инновации работают внутри одного предприятия.

— А какова роль науки? Часто ли бизнес и ученые объединяются?

— Конечно. У нас с 2022 года работает программа грантов для молодых ученых и аспирантов, ориентированная на реальные проекты для предприятий. Например, у компании есть конкретная задача или проблема, для которой требуется инновационное решение, но не хватает сил или ресурсов на ее исследование. А у университета есть студенты и аспиранты, которые могут провести эту работу. Грант покрывает их труд, материалы, необходимое оборудование. За три года мы отобрали и поддержали около 100 таких прикладных проектов.

— Можете привести какие-нибудь примеры?

— Конечно. Для нашего литейного завода молодые ученые разработали программу на основе нейросетевой модели. Перед предприятиями такого рода остро стоит проблема брака, поскольку отливки бракуются по факту изготовления. Ребята-ученые написали нейросетевую модель, в которую загрузили все нужные параметры, то есть они обучили эту нейросетевую модель и сделали программу, которая позволяет предсказывать свойства отливок еще до их изготовления. Теперь нейросеть делает это за считанные минуты, и результат сразу идет в цех, позволяя провести корректировку расплава и избежать получения брака.

Другой проект связан с использованием личинок черной львинки. Они перерабатывают органику, а сами становятся высококачественным белком для комбикормов для рыб, заменяя рыбокостную муку. Исследования определяли, в какой пропорции их добавлять, на какой день цикла сбор наиболее экономически выгоден.

Есть и гуманитарные проекты. Один был посвящен созданию нового культурно-туристического маршрута по карельским сказкам. Другой — изучению истории узников концлагерей на территории Карелии в годы Великой Отечественной войны, с поиском новых документов и публикацией книги.

Важный принцип: ученые с самого начала работают в тандеме с представителем предприятий. Это не «идея в вакууме», а решение конкретной задачи.

— Расскажите о роли вашего фонда в этой системе. Вы — просто посредник между деньгами и проектами?— Мы как фонд занимаемся инновациями, которые уже прошли этап идеи и первичной научной разработки и уже готовы к тому, чтобы внедряться в реальное производство. Но наша задача гораздо шире. Мы проводим экспертизу всех заявок, привлекая внешних специалистов — из бизнеса, «Сколково», отраслевых экспертов. Это помогает отсеивать нежизнеспособные или откровенно мошеннические проекты. Да, были случаи, когда нас пытались обмануть, но мы учимся на этом и усиливаем фильтры.

Но главное — мы проводим «краш-тест» бизнес-идей. Ко мне часто приходят люди с горящими глазами и говорят: «У нас гениальная идея! Дайте денег!». Мы садимся и вместе считаем: рынок, операционные расходы, аналоги, потенциальный спрос. Часто энтузиазм угасает, когда цифры показывают, что идея не вписывается в рынок. Это горько, но лучше пройти этот краш-тест с нами, чем получить удар рублем от реальности.

— А есть примеры успешного прохождения такого «краш-теста»?

—Есть. Несколько лет назад к нам пришла пара: он — предприниматель, она — дизайнер. Они хотели создавать инновационную продукцию для детей, начав с полотенец с ушками для младенцев. В чем их конкурентное преимущество — высочайшее качество материалов и уникальный дизайн. Они проанализировали рынок, мы вместе просчитали экономику, и их аргументы оказались железными. Они выдержали краш-тест. Результат? Сейчас их продукция — а это предприятие Yarki Lapki — входит в ТОП-3 на «Wildberries» и «Ozon», у них свое швейное производство в Петрозаводске, и они выходят на новые товарные категории. Мы помогли им не только экспертизой, но и льготным займом.

— Вы упомянули льготные займы. Какую еще поддержку вы предлагаете?

— Это зависит от стадии проекта. Работа с учеными — это гранты. Для компаний, которые готовы к коммерциализации, — займы. Сейчас, например, для малых технологических компаний или тех, кто работает в сфере ИИ, действует программа займов под 1% годовых на пять лет, с льготным периодом в два года.

— От инноваций в рыболовстве и литейном деле давайте перейдем к искусственному интеллекту. 12 ноября у вас форум, посвященный ИИ. Зачем он нужен?

— Это наше любимое мероприятие, проводим его уже в третий раз. Если первые форумы были про «что такое ИИ и как его использовать в общем», то сейчас мы делаем упор на практику. Да, в первый год у нас было провокационное название «Карелия против ИИ». Это было для привлечения внимания. Впрочем, не только. Несколько лет назад, когда только появился ChatGPT, это был взрыв. Все были под впечатлением. И тогда мы с ИИ как бы только приглядывались друг к другу, стояли друг напротив друга. Сейчас уже другое время. Теперь мы уже вместе, поэтому «Карелия + ИИ».

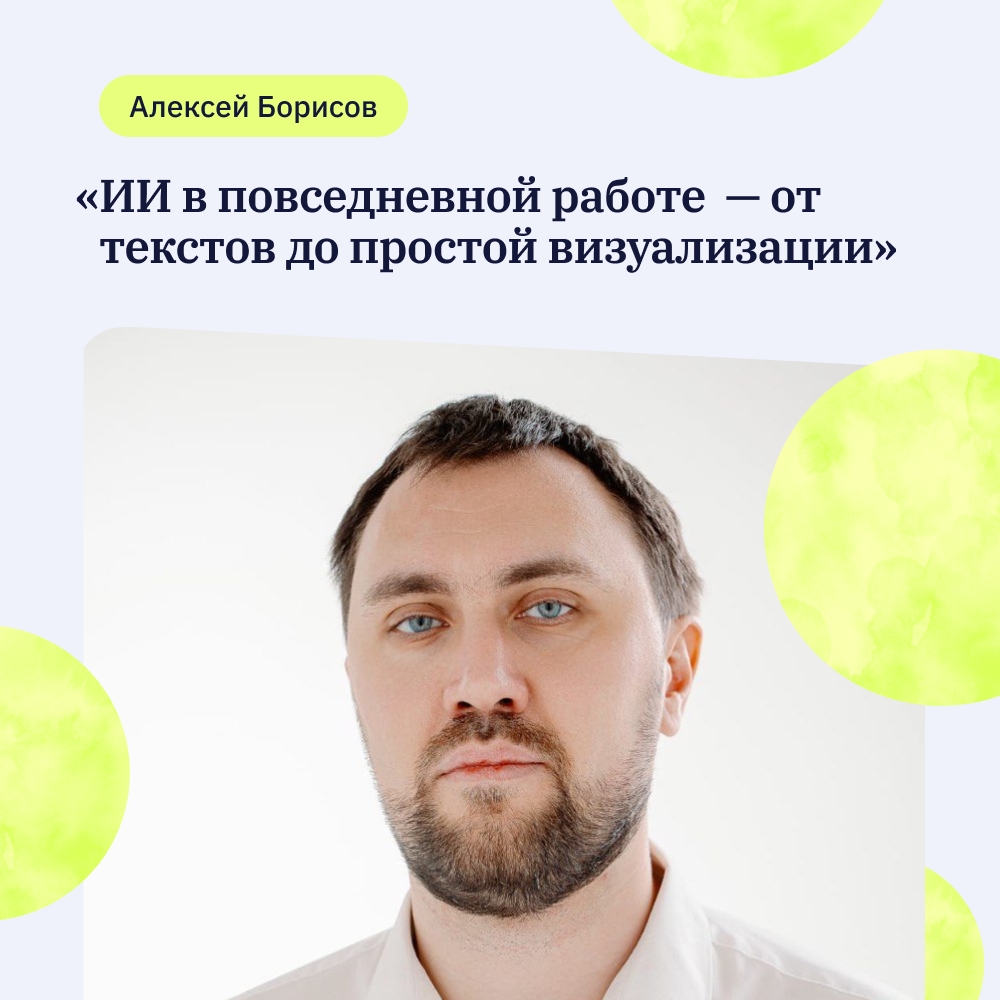

Наш хедлайнер — Алексей Борисов, опытный специалист, который целый день будет учить людей решать конкретные задачи с помощью нейросетей. Мы хотим, чтобы люди не просто провели день, послушали про то, что там в мире происходит, а получили новые навыки. Кстати, приходите, будет интересно, вход для всех бесплатный.

— А кто ваша целевая аудитория на мероприятии? Кому можно прийти? — Эта встреча для людей, кто использует компьютер в своей работе или учебе. Мы сфокусировались на этом, потому что с помощью ИИ ты можешь эти задачи автоматизировать и при правильном его использовании освободить для себя часы времени для чего-то другого. Для того, чтобы люди научились применять это в своей работе. Это дает и лучшие результаты в экономике.

ИИ — это как электричество: куда ни приложи, всё улучшает. Он позволяет автоматизировать рутину и освободить время — либо для более сложных задач, либо для отдыха. Вы, журналисты, сейчас используете ИИ для работы с текстами. Раньше на расшифровку часа, например, этого интервью у вас ушло бы два часа, а сейчас с помощью ИИ — пять минут.

— Вы считаете, что ИИ — это однозначное благо? Не опасаетесь, что он, например, оставит без работы айтишников?— ИИ не заменит айтишника, но айтишник, использующий ИИ, заменит того айтишника, кто его не использует. Вы знаете, что сейчас нейросети пишут до 75% кода. Для написания кода ИИ просто великолепен, и каждый месяц выходят новые модели, новые утилиты, которые позволяют еще больше этот процесс роботизировать. То есть скоро производительность одного айтишника вырастет раз в десять по сравнению с тем, что было несколько лет назад.

Но профессия айтишника не умрет, а кардинально изменится. Образование в IT по-прежнему нужно, ведь вы должны понимать фундаментальные принципы, чтобы ставить правильные задачи «роботу» и верифицировать результат. То же самое и в журналистике: ИИ соберет материал, но чувство слова, насмотренность и критическое мышление — это ваша база.

— А как насчет угроз вроде Терминатора или мошеннических дипфэйков (методика синтеза изображения или голоса, основанная на искусственном интеллекте, — прим. ред.)?

— У ИИ нет воли, это алгоритмы. В этом его отличие от человека. Это инструмент. Любую серьезную технологию можно использовать во вред, а можно во благо. Медицина может создавать лекарства, а может создавать яды. Электричеством можно лампочку зажечь, а можно убить человека на электрическом стуле. И винить надо не электричество, а того, кто включил рубильник. У человека есть воля, внутренний стимул. Мы ничего не делаем без него. А у ИИ стимула нет, что ему даст стимул? У него нет мотивации. У него отсутствует эта характеристика в принципе. Ответственность всегда лежит на человеке. Это он может дать задание — давай мы с тобой вместе взломаем какой-нибудь сервер, говорит он модели. А сам ИИ такое решение принять не может. Это касается и технологии дипфейк, которая только по воле человека может быть использована во вред.

— Можете назвать самый яркий карельский проект в сфере ИИ?

— Безусловно, это компания «К-Скай» и их продукт Webiomed. Это не просто идея или базовая технология, а уже готовый, успешно внедряемый продукт для предиктивной аналитики в медицине. Эта система позволяет анализировать различные медицинские данные, выявлять факторы риска и подозрения на заболевания, формировать на их основе прогнозы вероятности развития различных заболеваний у конкретного пациента.

Это тот случай, когда мы в Карелии оказались впереди многих.

Я читал, что в США только сейчас, при Трампе, заговорили о внедрении электронных медкарт и предиктивной аналитики в национальном масштабе. А наши ребята это уже сделали. Жаль, что на региональном уровне иногда встречается излишний консерватизм при внедрении подобных проектов, но это не умаляет качества их разработки.

Таким образом, инновационная Карелия — это не абстракция. Это и рыбаки-новаторы, и молодые ученые, решающие задачи заводов, и IT-компании, чьи продукты опережают время. А задача Фонда — находить эти таланты, соединять их с ресурсами и проводить через суровый, но необходимый краш-тест реальностью. И еще раз приглашаю всех, кому эта тема интересна, прийти 12 ноября в Молодёжный иннопарк ПетрГУ (Петрозаводск, пр. Ленина, 33) на наш практикум «Карелия + ИИ: практикум „ИИ в повседневной работе“». Начало в 13:30.

Беседовал Евгений Белянчиков