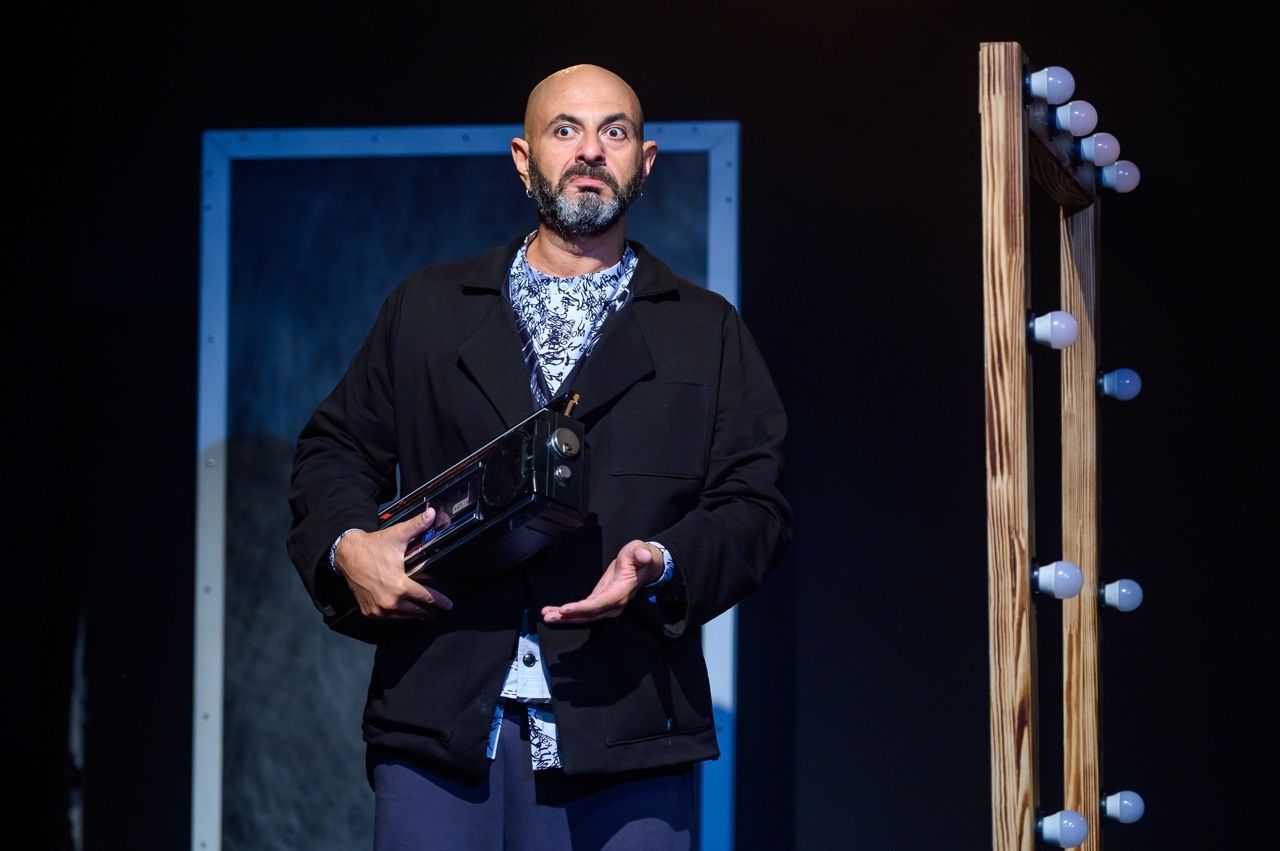

Московский театр «Шалом», которым руководит уроженец Питкяранты, известный петрозаводский актер, режиссер и продюсер Олег Липовецкий, признан лучшим в Москве.

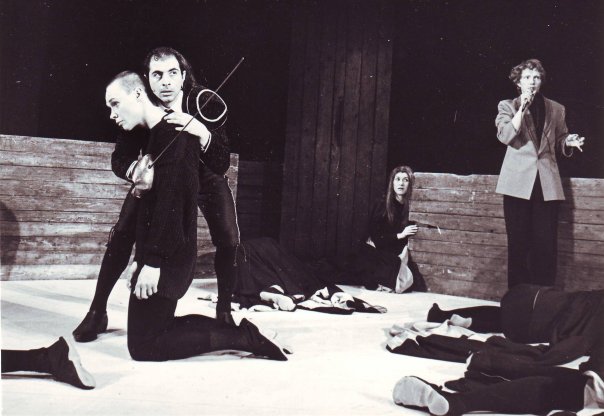

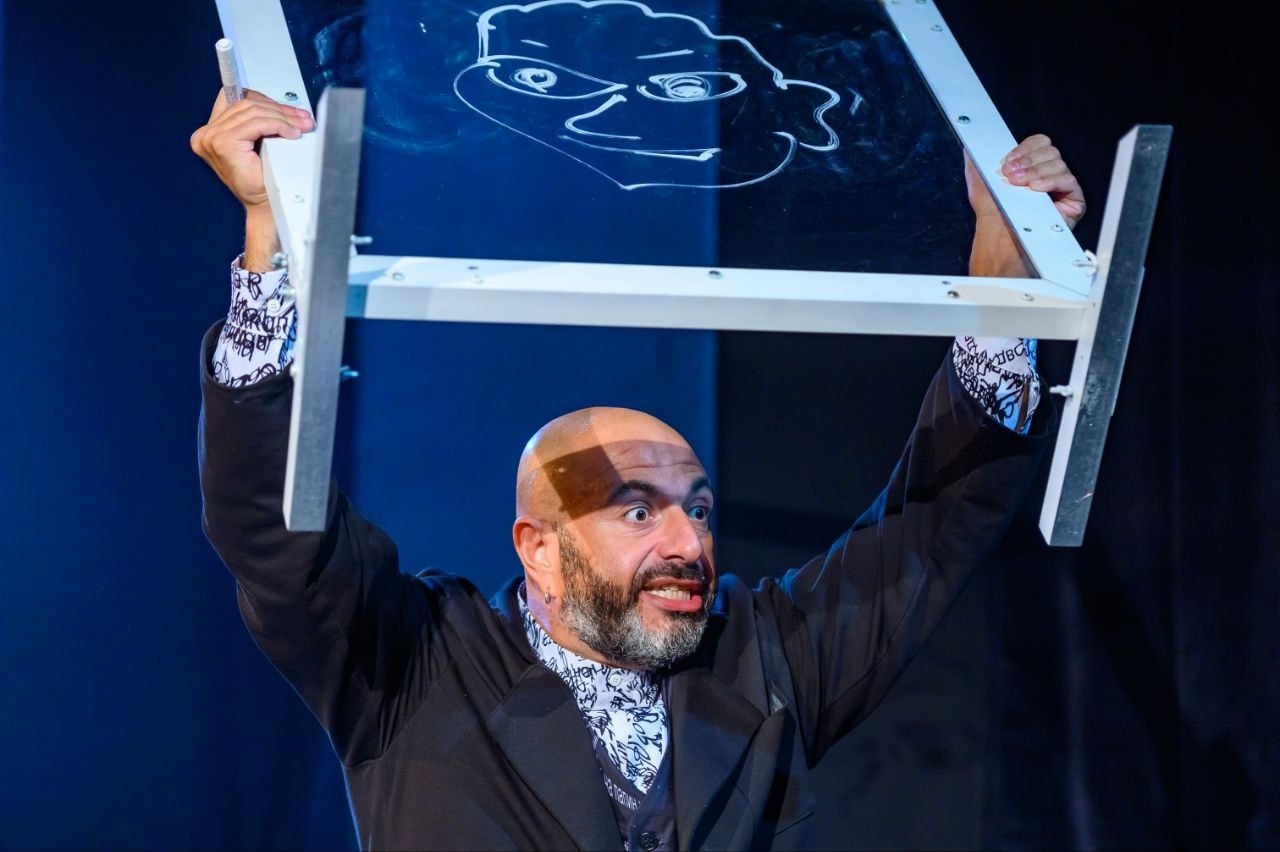

фото: © из личного архива Олега Липовецкого / Театр «Шалом» / Театр драмы Карелии «Творческая мастерская»

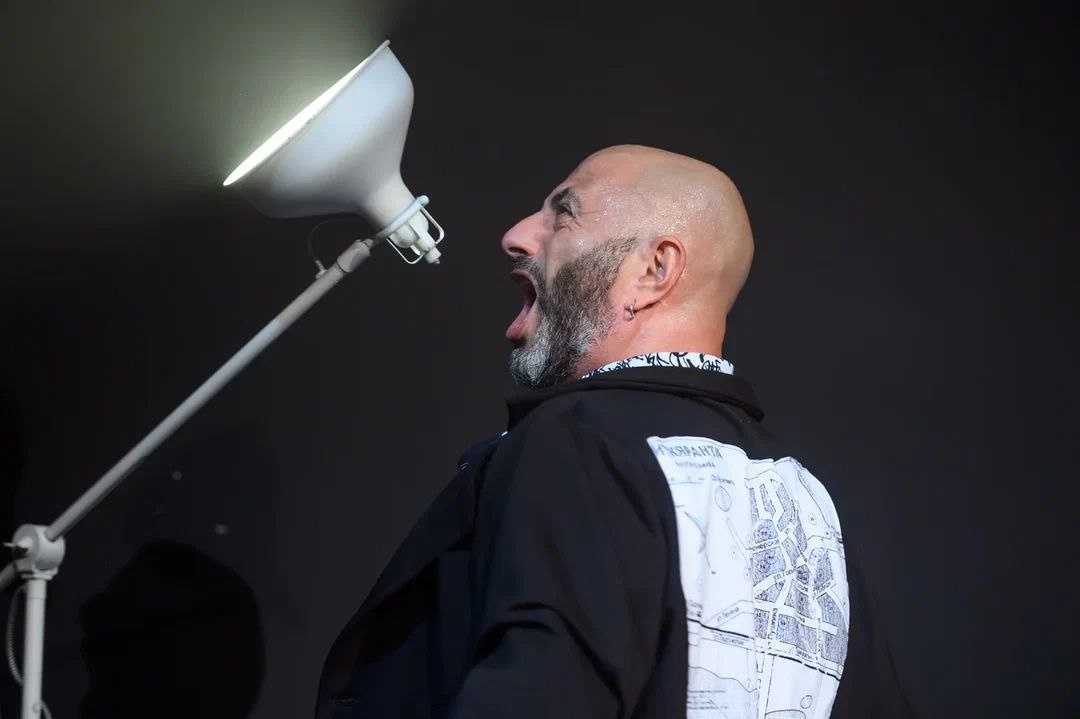

фото: © из личного архива Олега Липовецкого / Театр «Шалом» / Театр драмы Карелии «Творческая мастерская»

Это звание театру присвоили не театральные критики, а ведущие театральные блогеры Москвы. Вот уже второй год как они учредили независимую премию. Она вручается в нескольких номинациях: «лучший спектакль», «лучшая мужская/женская роль», «лучший режиссер» и «лучший театр». Лонг-лист формируется на основании публикаций блогеров в социальных сетях, а шорт-лист и победители определяются путем голосования блогеров.

Олег Липовецкий возглавил Московский еврейский театр «Шалом» 3,5 года назад. Тогда труппа уже несколько лет практически не выходила на сцену, растеряла многих артистов и репертуар. Нужна была новая кровь, и вызов режиссер из Петрозаводска принял. К слову, это было второе пришествие Олега Липовецкого в труппу. Об этом и не только «Столица на Онего» поговорила с художественным руководителем театра «Шалом». Он рассказал, без чего немыслим театр, в чем он видит миссию еврейского театра и ждать ли гастролей в Петрозаводске.

— Театр «Шалом» стал лучшим по версии II Московской Премии театральных блогеров. Насколько важно для вас такое признание?

— Театральный блогер — это очень просвещенный зритель, очень образованный. Некоторые из них ходят в театр почти каждый день. Они по роду деятельности не принадлежат театру. Это и врачи, и учителя, и, конечно, профессиональные работники блогосферы — люди разных профессий. Но театр очень любят, разбираются в нем. Они лидеры мнений. Их довольно много в Москве. Понятно, что мнение таких зрителей для театра очень важно, как для вас мнение активных читателей.

— Читаете публикации блогеров и как относитесь к ним, дают ли они вам почву для размышлений?

— Мне почву для размышлений дает жизнь. Читаешь мнение. Если хорошее — тебе приятно, если плохое — неприятно. Спектакль-то изменить ты уже не можешь. Как модель машины — выпустили, а дальше ты просто читаешь отзывы. В следующей модели можешь что-то учесть.

— Расскажите о театре «Шалом». Вы пришли работать в 2021 году. Знали ли вы о нем до поступления предложения возглавить труппу?

— Знал только, что это очень плохой театр. В 1998 году мы были с «Творческой мастерской» на гастролях в Москве, еще когда здравствовал Иван Петрович Петров и Геннадий Борисович Залогин. Мы ехали на гастроли в Москву, играли на сцене театра «Et Cetera». Туда пришел Александр Семонович Ливенбук (худрук театра «Шалом») и пригласил меня после спектакля работать в «Шаломе». Я как юный и глупый артист, даже не глядя спектакли (мне, конечно, хотелось работать в Москве) согласился. Уехал. Проработав полсезона, я понял, что это очень плохой театр и вернулся обратно в Петрозаводск.

Мне кажется, уже в то время театр существовал, эксплуатируя расхожие штампы о еврейском народе. Это такая была «еврейская хохлома» для неевреев. Все знают, что они носят пейсы, любят деньги и танцуют танец 7-40. Вот и все. И, грубо говоря, это и эксплуатировалось. Анекдоты, одним словом. Такое впечатление на меня произвел репертуар. Кроме того, в репертуаре были только еврейские авторы, спектакли ставились только на еврейскую тему. Мне кажется, что еврейская культура гораздо глубже, шире, древнее, чем-то, что показывал театр «Шалом».

Когда меня пригласили, театра как такового не было. Там осталось 40% от труппы, которая была. Многие не хотели работать. Когда 10 лет ты получаешь хоть маленькую, но зарплату и ничего не делаешь, или играешь в спектаклях раз в три месяца, ты уже и разучился, и уже не хочешь работать. Не говоря о том, что помещение было в ужасном состоянии. Но, наверное, всегда проще было прийти на абсолютные руины что в буквальном, что в переносном смысле, что в творческом, что в физическом плане, чем прийти в хороший театр и сделать еще лучше. А тут ты приходишь на пустое место, и, чтобы ты ни сделал, это будет лучше, чем было.

— С чего вы начали?

— Для начала надо было понять, что такое сегодня Национальный еврейский театр в русскоязычной Москве. Понятно, что набрать актеров по национальному признаку невозможно, тем более, чтобы они и язык знали. Что это за еврейский театр, который работает в русскоязычном городе с актерами — не евреями или частично евреями? Когда я понял, сформулировал для себя, что это может быть, тогда я дал согласие этим заниматься.

— Поделитесь, как вы сформулировали это для себя?

— Нужно формировать художественную политику театра, исходя не из формального национального признака, а исходя из еврейского мировоззрения. Еврейское мировоззрение — это то, о чем должен говорить еврейский театр. «Как написано у нас на сайте в разделе миссия», —мы говорим о самоидентичности, о том, как оставаться собой в самых невыносимых условиях, о профилактике и борьбе с насилием и фашизмом, добрососедстве и о том, как жить с другими рядом. Когда я сформулировал, что об этом должен быть еврейский театр, дальше все встало на свои места, и соответственно репертуар теперь формируется по этому признаку. И это значит, что у нас не только еврейские авторы, и не только про евреев. Если эти вопросы раскрываются, то этот спектакль имеет право быть в нашем репертуаре.

— И, естественно, в труппу принимаются не только евреи, не только те, кто знает иврит?

— В театр принимают тех, кто разделяет эту миссию, хочет об этом говорить и кто, естественно, обладает актерским талантом и необходим театру.

— Трудно ли было искать таких артистов?

— Я как еврей отвечу вопросом на вопрос — а сложно ли найти талантливых авторов?

— Сложно. А много ли времени ушло на формирование труппы?

— Формирование происходит и сейчас. Это живой организм. Формируется и обновляется, пока живет.

— Хорошо, а когда была первая премьера?

— В декабре я пришел, а премьера была в апреле. Это был «Исход». Его ставил не я, а Петр Шерешевский (лучший режиссер года по мнению ведущих театральных блогеров). Он сейчас известный и очень популярный режиссер, а тогда это была его первая постановка в Москве. Я горжусь, что я Петю привел в Москву буквально.

— А как вы сами оказались в театре. Вы из небольшого города Питкяранта. Как вы полюбили театр?

— Я был очень толстым мальчиком и мечтал нравиться девочкам. Я учился играть на пианино. В Питкяранте было немного мальчиков, которые хорошо играли на пианино. Меня взяли в рок-группу играть на клавишных. Эту группу очень быстро закрыли после первого же концерта. Мы хотели играть тяжелый рок, сыграли такую песню, что она очень не понравилась начальству. Но я по-прежнему очень хотел нравиться девочкам. В том же клубе завода Питкяранта был народный театр. Очень хороший. Антонина Варакина была руководительницей. Я занимался в этом театре ради того, чтобы нравиться девочкам. Я вообще не понимал смысла профессии.

А потом в 15 лет я приехал в Петрозаводск на олимпиаду по литературе и нас повели на спектакль в Доме актера. Тогда «Творческая мастерская» была там. Они играли спектакль «Завтра была война». Он на меня произвел неизгладимое впечатление, я сидел в первом ряду, мне было так стремно, что я рыдаю, но я не мог остановиться. Я хотел, чтобы мне так аплодировали. И я точно понял, что я буду артистом. В общем, посыл был неверный. Хотелось славы, успеха и подтверждения, что я могу нравиться девочкам.

Когда закончил школу, поступал три раза в Москву в театральные вузы, не поступил. Закончил ПТУ в Питкяранте по специальности водитель-слесарь автомобилей, потом поступил на биофак в ПетрГУ. И потом увидел, что театр «Творческая мастерская», тот самый, набирает студию и поступил туда. Благодаря Ивану Петровичу. Я знаю, что комиссия из артистов, с которыми я потом работал в театре, говорила, зачем вы его берете, что он будет играть? Но Иван Петрович что-то во мне разглядел. Удивительно, потому что я по-прежнему был самовлюбленным идиотом.

— А родители поддерживали вас?

— Дома меня сначала не поддерживали. А как можно поддерживать самовлюбленного идиота, который мечтает стать звездой? У меня прекрасная любящая семья. Запретить было невозможно. Все говорили, что, может, ты доучишься на биофаке, получишь профессию нормальную, а потом поступай куда хочешь. Но я не хотел там учиться, учился очень плохо, все время были пересдачи. Это был ад. Когда человек занимается тем, что ему не нравится, это мука.

— Почему вам понравился театр «Творческая мастерская»?

— Понравились темы, которые брали в театре. Спектакль «Завтра была война» — это же предвоенное время сталинских репрессий, несправедливого отношения к людям, это спектакль о честности, дружбе. И, конечно, это трогает. В этом произведении и о ровесниках говорилось. Это люди, которые заканчивают школу. И актеры, которые играли — это были прекрасные артисты. Владимир Майковский, Людмила Зотова, Олег Белонучкин, Елена Бычкова, Людмила Живых.

— А как эти маститые, уже состоявшиеся артисты принимали молодежь?

— Мне кажется, благодаря мудрости Ивана Петрова, нашего мастера и худрука театра, мы так плавно вошли в труппу. Тем более, что наша студия, наш курс был необходим театру, потому что в театре была небольшая труппа и самые младшие актеры повзрослели, нужны были молодые. Мы были необходимы театру, и нам был необходим театр. Мы учились, они нас учили. Сначала некоторые артисты у нас преподавали, были нашими учителями. Они относились к нам с теплотой. Учили, когда пришли, на спектаклях. Это было прекрасное время. Пока был Иван Петров, это было прекрасное время.

— Чему он вас научил, что помните до сих пор?

Он научил меня профессии.

А ещё, «Талант щедр», — говорил Иван Петрович всегда. Я это запомнил и стараюсь быть щедрым в творческом плане, и в жизни. Не знаю, талантлив ли я. Но, когда я щедр, меня тешит мысль, что я чуть-чуть талантлив. Я это запомнил и делюсь знаниями, и творчеством, и эксклюзивными находками. Не считаю, что это нужно класть в свою копилку, никому не рассказывать. Когда возникает выбор в жизни — что-то отдать или сберечь, чаще отдаю, потому что много раз убеждался, что возвращается все с торицей. А второе, — когда стало понятно, что я пойду учиться на режиссуру, это были последние годы Ивана Петровича, он сказал:

«Ты должен быть готов к тому, что ты выбираешь самую одинокую профессию в мире. Когда спектакль хороший — всегда заслуга артистов, когда спектакль плохой, — виноват режиссер. И ты должен быть готов к тому, что с тобой будут рядом, когда успех, и не будут рядом, когда неудачи».

Мне кажется, это знание, которое меня сопровождают в профессии. И мне кажется, я готов и к одному, и к другому.

.jpg)

— Почему вы ушли из театра?

— Мне было поставлены условия, в которых я не мог продолжать свою деятельность. Мне предложили выбрать — либо я ставлю спектакли где-то на стороне, потому что стало понятно, что в «Творческой мастерской» я ставить не буду, либо я играю роли в «Творческой мастерской». Так как совмещать это возможности мне не дали, мне пришлось уйти. А из Петрозаводска я уехал окончательно, когда возглавил театр «Шалом». Не уехать было невозможно, хотя я очень люблю этот город. Он мне родной.

Мне кажется, я созрел для того, чтобы делать театр. Поэтому я уехал, потому что в Петрозаводске оказался не нужен. Я довольно неудобный человек: говорю правду, потому что в отношениях профессионализм для меня стоит выше, чем лояльность. Важность успеха общего дела для меня важнее, чем удобство, тишина и покой. Это оказалось невостребованным в этом городе.

— Невостребованным оказался и конкурс новой драматургии «Ремарка», который вы придумали?

— «Ремарка» была придумана, потому что я считал, пусть это и эгоистично, но эгоизм в хорошем смысле — это двигатель прогресса, мне казалось, что в Петрозаводске мало контекста, в котором должен жить творческий человек, что здесь мало драматургов, движухи. И тогда придумал этот конкурс. Пошел в Министерство культуры, предложил делать, сказал, что такого нигде нет. Я связался с ведущими на тот момент драматургами, позвал их в жюри, сказал, что денег нет, но давайте сделаем что-то новое. Они сказали, да, давай. Нужны были деньги, чтобы просто этих людей привезти и поселить на неделю. Это было то ли 60, то ли 70 тысяч — какая-то смешная сумма. Я обивал пороги месяц, мне их выделили. Пришло 30 пьес.

Было интересно. Конкурс прошел с большим успехом, но ни одна пьеса не была поставлена в театре. Это и нормально вообще-то, потому что драматургический конкурс — лифт для пьес, который рассчитан на будущее. И для территории культура — это долгосрочное вложение. Это не может давать дивиденды сразу. Не может быть такого, что за год присланные на никому не известный конкурс в Петрозаводск пьесы вдруг стали ставить.

На следующий год, когда мы собрались проводить «Ремарку», уже прислали 70 или 80 пьес — в три раза больше, я пошел в Министерство культуры за теми же смешными деньгами, но мне сказали, что ни одну пьесу не поставили и мы больше не будем поддерживать конкурс. Тогда мы решили с ребятами из жюри, что они приедут за свои деньги и будут жить у меня дома.

Но администрации петрозаводских драмтеатров сочли для себя невозможным выделить два дня и освободить артистов для проведения конкурса. Хотя, о датах я просил за полгода. В эти даты были поставлены спектакли и стало понятно, что не будет поддержана «Ремарка». Тогда я издал «крик отчаяния» в социальных сетях, сказал, что есть пьесы, есть жюри и не нужны гонорары, только деньги, чтобы привезти людей и поселить.

И отозвался Союз театральных деятелей Вологды — Ирина Горожанинова. Сказала: «Приезжайте к нам». Они приняли конкурс, мы приехали. И этом конкурсе победила пьеса, которую поставили несколько театров России. И, когда мы были в Вологде, мне пришла мысль, что надо сделать конкурс передвижным. И мы стали передвижниками. Этот формат стал очень востребованным. Я благодарен Петрозаводску, который не раз давал мне пендаль и как режиссеру, и как продюсеру. Если на втором конкурсе было 70 пьес, на третьем уже триста, через пять лет после основания «Ремарка» стала крупнейшим в мире русскоязычным конкурсом. Уж около 900 пьес ежегодно приходило. Огромное количество ставилось в театрах. В прошлом году, когда ремарке исполнилось 10 лет, я понял, что надо отдать конкурс в руки молодых, потому что это большой срок для творческого проекта, и надо уходить на пике, а не когда всё умирает.

— Вы же не только «Ремарку» создали, но и читки в Петрозаводске появились, благодаря вам.

— Сперва появилась «Ремарка», презентации пьес проходили в форме читок. Форматом, который так полюбился петрозаводчанам это стало позднее. Это было продиктовано тем, что сложно было коррелироваться с репертуаром театров, чтобы актеры могли принимать участие. Днем репетиции, вечером спектакли, а ночью у каждого личное время. И актеры были вольны делать ночью, что хотят. Поэтому читки стали ночными, чтобы актеры могли участвовать. Они проходили в пространстве Агрикалче, Наталья Ермолина (признана Минюстом РФ иноагентом) и Светлана Кольчурина поддержали идею. Мы вместе и придумали. Мы захотели что-то вместе делать, решили делать читки, а потом я предложил делать это ночью.

— Сейчас площадки Агри уже нет в Петрозаводске.

— Грустно. Город потерял отличную творческую площадку, независимую. Творчество всегда независимо. Почему мудрое дает искусству развиваться самому? потому что в природе творчества нарушение границ. Мы же живем в христианской парадигме. И если вспомним, как называется Бог, он — творец. И если бы творцу — Богу ставили границы, он бы никогда не создал новое. Не создал наш мир и нас.

Художник — тот же творец. Творец — это тот, кто создает новое, то, чего не было до него. Разрушает границы. Бог в течение 6 дней нарушал границы. Он создавал то, чего не было. И настоящий творец — это человек, созданный по образу и подобию Бога. И Иисус Христос, сын Бога, он тоже создавал новое, нарушал границы.

Давайте вспомним, что христианская вера создана разрушением предыдущих границ. Художника должен контролировать только уголовный кодекс. Моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Уголовного преступления художник совершать не должен своим творчеством. Все остальное возможно — было бы оправдано на сцене. Как только начинается репрессивный жесткий контроль, творчество заканчивается и начинается ремесло. Начинаются поделки, хорошие качественные, но поделки. А Агрикалча была местом для свободного творчества. Поэтому мне кажется, что город потерял больше чем отличную площадку.

— Театр «Шалом» мы увидим когда-нибудь в Петрозаводске?

— В этом я заинтересован, петрозаводчане очень хотят и все время пишут нам, но заинтересованности театра мало. Должны быть заинтересованы партнеры в регионе. Пока я не вижу заинтересованности культурного топ-менеджмента и администрации. Это, наверное, естественно, исходя из того бэкграунда, который у меня есть в Карелии. Даже исходя из сегодняшнего интервью, вряд ли все вспыхнут желанием пригласить театр «Шалом» на гастроли.

— А приглашают вас в качестве режиссера театры из других регионов?

— Приглашают, но сейчас чаще отказываюсь, поскольку совместить это с руководством театра и постановками сложно.

— Какие бы советы вы дали молодым людям, которые мечтают стать актерами или режиссерами?

— Один совет дам. Самый главный враг мечты — это лень. Если есть мечта, вы должны идти без остановки. Если вы останавливаетесь, катитесь назад. Мир так устроен: пока ты не набиваешь шишки сам, ты ничего не достигаешь.

— Сейчас родители вами гордятся?

— Папы уже нет. Он контролирует сейчас из космоса, и, мне кажется, он доволен. Мама, конечно, гордится, мама — мой биограф, продвинутый пользователь интернета. В соцсетях театра она комментирует, следит, смотрит все спектакли на видео, собирает программки. И главное, по прежнему, поддерживает меня своей огромной любовью. Я сейчас здесь, потому что в Петрозаводске живёт моя мама.

Добавим, что победивший в конкурсе театральных блогеров театр в будущем году принимает конкурс у себя на площадке.

Автор: Любовь Трофимова