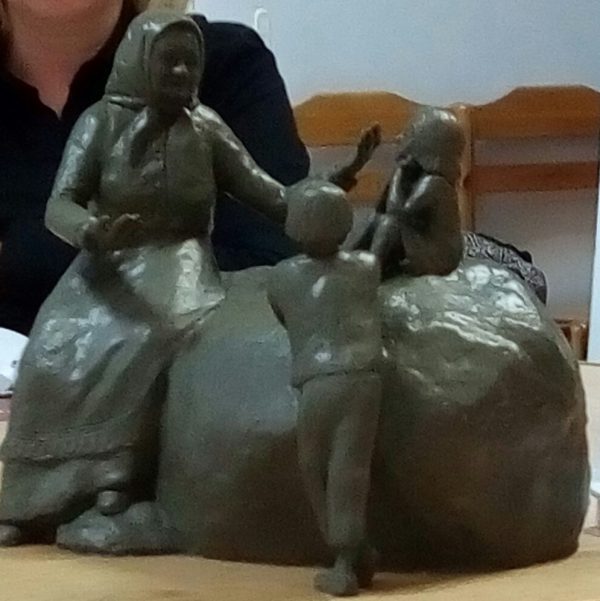

Ученые Карельского научного центра РАН проводили экспертизу макета памятника Ирине Федосовой.

фото: © Людмила Корвякова

фото: © Людмила Корвякова

Как рассказали «Столице на Онего» ученые, к ним за экспертным мнением обратились в октябре 2024 года. Макет был передан специалистам Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН. Заключение готовили руководитель сектора этнологии Ирина Винокурова и заместитель директора по научной работе института Юлия Литвин.

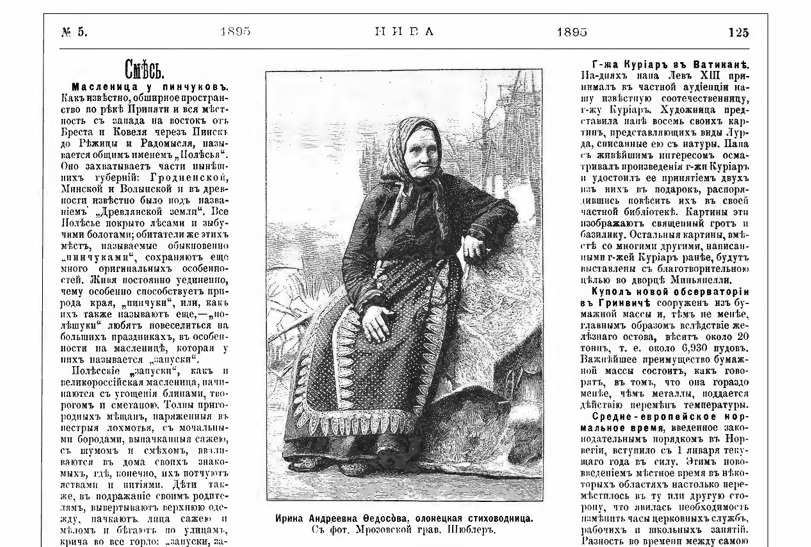

Первоначально авторы макета памятника, как рассказала нашему изданию Юлия Литвин, практически полностью ориентировались на портрет Ирины Федосовой, опубликованный в журнале «Нива». Это репродукция гравюры с постановочной фотографии Ирины Федосовой, которая была сделана в конце XIX в. первой в России женщиной-фотографом Еленой Мрозовской.

— В отличие от портрета и гравюры, в макете использована фотография, где Ирина Андреевна сидит на сундуке. По замыслу авторов, этот сундук символизирует её богатый жизненный опыт. С одной стороны, символическая роль сундука, на котором она сидит, может быть «прочитана» как-то, что плакальщица обладает неоценимым сокровищем — знаниями причитаний, устного народного творчества. С другой стороны, в традиционной культуре сундук скорее ассоциировался с девичьим приданым и являлся его неизменным атрибутом. Сундук — символ нажитого имущества, которое необходимо девушке в семейной жизни.

Как видим, от идеи сундука в итоге отказались как раз чтобы не было связи с приданым. Поэтессу посадили на скамейку.

— Кроме того, в присланном макете мы обратили внимание на отсутствие трости, на которую опиралась плакальщица. Как известно, в раннем детстве она получила травму, упав с лошади. В то же время трость упоминалась в описании к памятнику. Эти детали были учтены при доработке макета, — рассказала нашему изданию старший научный сотрудник сектора этнологии Юлия Литвин.

Добавим, что сейчас в соцсетях активно обсуждается памятник Ирине Федосовой. Многие активисты и общественники критикуют работу московского скульптора за постамент, на котором возвышается поэтесса. Он, действительно, смотрится немного странно, ведь Ирина Федосова не стоит, а сидит на скамейке. Как отметили в КарНЦ РАН постамента и надписей в макете не было.

Напомним, автор памятника — московский скульптор, народный художник России Александр Рукавишников. Монумент выполнен из состаренной бронзы. Отметим, что это не первый вариант памятника. Много лет общественность, этнографы, ученые и власти не могли прийти к единому мнению по поводу того, каким должен быть памятник нашей великой землячке. Так, один из эскизов, который изначально отобрали, был выполнен скульптором Александром Кимом.

Этномузыковед Ирина Семакова назвала его нонсенсом, заметив, что Ким путает понятия «сказочница» и «сказительница». Ученые Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН в письме главе Карелии Артуру Парфенчикову отметили, что «победивший проект памятника не передает всего драматизма и многогранности поэтической натуры И. А. Федосовой». Сейчас чиновники согласовали макет с этнографами, но тех, кто критикует готовый памятник, все равно хватает. Одним не нравится постамент, другим надпись кажется слишком куцой, не передающей масштаб личности.

Напомним, Ирина (на заонежский манер Иринья) Андреевна Федосова — плакальщица, сказительница, поэтесса. Маленькая заонежская бабушка из многодетной крестьянской семьи из нынешнего Заонежья, с тяжелой судьбой, с хромотой, которая была у нее всю жизнь, смогла покорить Москву и Петербург. Более 30 тысяч стихов — такое наследие Федосовой. Все стихи она знала наизусть. Среди них плачи-поэмы, причитания, лирические песни, былины, баллады, сказки, пословицы, поговорки, исторические и духовные песни. Большая их часть — ее авторская работа. Особенно она была сильна в причитаниях — похоронных, свадебных, военных. На их основе составлены книги, ставшие явлением в фольклористике и этнографии. Ее авторские произведения до сих пор считаются непревзойденными образцами народной обрядовой поэзии. Ее выступления в столицах в конце XIX века вызвали настоящий фурор и собирали полные залы. И позволили поднять ее народное искусство на невероятный уровень.

Ей рукоплескали лучшие композиторы и ученые. Она вдохновляла писателей и поэтов. Горький написал о ней в романе «Жизнь Клима Самгина». А поэт Некрасов использовал ее образы в бессмертном «Кому на Руси жить хорошо». Ее творчеством восхищались Шаляпин, Римский-Корсаков и другие великие. Она была настоящей народной поэтессой, сумевшей отразить душу народа, его дух, его богатый внутренний мир.

В конце жизни она стала меценатом и выделила заработанные на выступлениях деньги на строительство школы в Кузаранде и амбулатории. В 2027 году в Карелии будут отмечать 200-летие со дня ее рождения.